中高生による社会課題解決を表彰するアワード

自分たちの未来は、

自分でつくる!

審査委員長は、元・JAXA宇宙飛行士:山崎直子氏!

STEAM JAPAN AWARD 2023→2024

What is

STEAM

JAPAN

AWARD ?

ひとりひとりが、未来の当事者。

STEAM JAPAN AWARD

時代の変化について、ずっと叫ばれてきていましたが、まさに昨今は、我々みんなが全てのアップデートを求められるタイミングとなりました。

コロナウイルス後の、日本全体とそして未来を生きる若者に求められる力は、「変化を受け入れて、前に進みぬく力/新しいものを生み出す力」。

一定のレールに乗れば安心・安全、その時代は終わり、 次の時代へと我々は移行していきます。

日本にも、今、すでに、変化を受け入れ「自ら課題を設定」「自分のスキル」でそれを解決する、そんな次世代が台頭してきています。

是非、そうした人々にスポットを当てていきたい。

そうした思いで「自ら課題を設定し、アイデアをカタチにして解決していく」中高生を表彰する取り組みをスタートします。

STEAMの

目指すところ

STEAMとは

科学・技術・工学・芸術・数学の5つの英単語の頭文字を組み合わせた造語。

科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)。アート(Art)、数学(Mathematics)の5つの領域を対象とした理数教育に創造性教育を加えた教育理念。 知る(探究)とつくる(創造)のサイクルを生み出す、分野横断的な学びです。

体験の中でさまざまな課題を見つけ、クリエイティブな発想で問題解決を創造、実現していくための手段を身につけます。

社会とテクノロジーの関係がますます密接になっていくこれからのAI時代、この5つの領域の理解と学びを具体化する能力がますます必要となってきます。

我々は、このアワードでは「自ら課題を設定し、新たな変化を生み出す人材=STEAM人材」として表彰取り組みをいたします。

STEAM教育詳細は:こちら

受賞作品の紹介

Gold

賞金10万円

- FLORA HUNTERS AQUA

- 青森県立名久井農業高等学校

2年

水を有効利用するミスト栽培システムの開発

Category: 科学(Science), 技術(Technology)

水の惑星と呼ばれる地球だが、人間が使える淡水は少なく、その多くを農業が利用していることに着目した。私たちが開発した節水型ミスト栽培システムは、水の有効利用と高品質野菜の生産に貢献できることがわかった。気候変動や人口増加による水不足が危ぶまれている今、将来貴重となる水を有効利用する新しい農業技術が求められている。このシステムは、超音波発生装置を使ってミスト状の水を1日数回だけ根に散布する栽培法である。

Silver

賞金5万円

- 今田ひなの

- 兵庫県立三木高等学校

3年

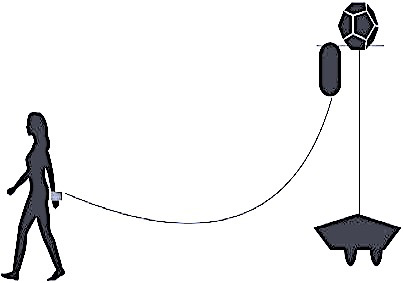

小児入院患者向け自律移動型点滴スタンドの開発

Category: 技術(Technology), 工学(Engineering)

点滴治療を受ける小児入院患者や付添者の疲弊を軽減し、入院生活の質を向上させるため、カメラで患者の動きを検出し、自律移動できる点滴スタンドの開発を行った。さらに、安全性の向上や機能の拡充を図り、これまでにない点滴スタンドへの改良を目指しています。この自律走行機能は、小児患者だけでなく成人や高齢者にも適用可能であり、治療だけでなく育児や介護にも応用できる可能性があることがわかった。

山崎直子審査委員長より一言

点滴スタンドが移動しづらいという課題に優しく寄り添い、全方位カメラを使って自律追尾するという解決案を示してくれたこと、実際にプロトタイプを試作し、データ取得・解析・考察まで深く実施されたこと、素晴らしいです。実現を楽しみにしています!

Bronze

賞金1万円

- コフレ

- 別府翔青高校

1年

エシカルコスメ研究所

Category: 科学(Science), 芸術・教養(Arts)

環境に配慮した化粧品が高価で手が出しにくい課題を解決するため、価格が手頃で使いやすい商品を作ることを目指しました。学生と社会人36名にアンケートを行い、1000円程度の価格で環境に配慮したリップやヘアオイルを作成することに決定しました。植物油を米油に置き換えることで原価を削減し、米油の使用により、環境への負荷を軽減し、全成分の安全性も高いことが確認されました。

山崎直子審査委員長より一言

環境について授業で学んだことを、そこで終わらせずに実践に移したこと、素晴らしいです。環境にいいコスメを試作するだけでなく、潜在ユーザーへのアンケート、原価計算も実施し、ビジネスモデル構築まで視野に入れて取り組んでくれました。更に改良を重ね、実現していくことに期待しています!

Bronze

賞金1万円

- 清水孝一

- 群馬県立高崎高等学校

1年

車椅子安全装置

Category: 技術(Technology), 工学(Engineering)

身体障がい者の外出時の安全を確保するために、物体検出AIを搭載した車椅子「RaspberryPi 4」を開発した。この車椅子は環境認識や自動回避などの機能を備え、自動運転を実現しているが、後方からの危険を十分にカバーできていない課題がある。そこで、後方の物体検出AIを追加し、自動車や自転車などの接近をモニターに表示し、利用者に警告する仕組みを導入した。さらに、GPSモジュールを活用して危険箇所を登録し、事前に回避できるようにした。

山崎直子審査委員長より一言

車椅子の特に後方の安全が図られていないという課題に気づき、後付けの装置とAIを用いて危険物検知を行うことを実証した点、素晴らしい着眼点だと思います。画像検知にセンサーを組み合わせるなど、改良が進み、車椅子の安全が向上することに期待しています!

日産財団賞

記念品

- 安井昌望

- 追手門学院大手前高等学校

2年

盲導犬ロボット「あいドッグ」の研究と開発

Category: 技術(Technology), 工学(Engineering)

私は、視覚障害者の事故を無くすため、そして盲導犬の不足や飲食店などでの受け入れ拒否といった盲導犬の課題解決のために盲導犬ロボット「あいドッグ」を開発した。盲導犬ができることに加え、信号が赤なのか青なのかを識別することなど盲導犬のできないことをカバーする機能を搭載などの開発研究をした。今後、盲導犬についての理解や考えを多くの人が深めることができ、視覚障害者の方の社会進出に貢献することができる。

久村春芳特別審査員より一言

盲導犬不足という、非常に重要な社会課題に着目し、技術で解決することに挑戦している素晴らしい作品だと思います。実現に向けて必要な要件をしっかりと分析し、すでに一部の機能まで実装し性能まで確認できているという点も印象的です。完成を楽しみにしています!

Idea

賞金1万円

- 新しい先端のリーダーズ

- 京都先端科学大学附属高等学校

1年

未来のWhite cane with Beacon

Category: 技術(Technology), 工学(Engineering)

視覚障がい者の人が普段の生活で周りの人に助けを求めにくいという課題を解決するために白杖に近接通信機を取り付けたものを考え試作品を作りました。

- 小畑洲士

- 鎌倉学園高等学校

2年

プロジェクト「クラゲアラート」~海水浴客をカツオノエボシの脅威から守る!~

Category: 科学(Science), 技術(Technology), 工学(Engineering)

「カツオノエボシ」という猛毒クラゲが神奈川県湘南地域の海水浴場に漂着することを事前に知らせるAIプログラムを開発した。AIの利用に加え、オープンデータベースからのデータ取得やシステムの自動化、予測結果をX(旧Twitter)にアラートとして投稿し拡散力を上げることなどの工夫を施している。

- イデア界の住人たち(仮)

- 静岡県立三島北高等学校

2年

たまご de チョーク

Category: 科学(Science), 芸術・教養(Arts)

卵の殻を利用した環境にやさしいチョークを作成した。日常生活で発生する廃棄物を再利用し、環境に配慮した製品を生み出すことを目指す。卵の殻は豊富に手に入り、再利用に適しているため、この素材を選んだ。卵の殻をすりつぶし、小麦粉と水と混ぜてチョークの材料を作り、型に流し込んで乾燥させることで製品を完成させることができた。

- 60C60

- 鹿児島県立鹿児島中央高等学校

2年

AIを使って高齢者見守りサービスを作る

Category: 技術(Technology), 工学(Engineering)

高齢者の一人暮らしは増加傾向にあり、これを支援するサービスが存在するが、本研究では「画像認識AIを用いた見守りサービス」の開発を目指した。数百枚の写真を収集し、人が倒れたかどうかを判断するAIモデルを構築した。さらに、異常を検知すると外部に通知するプログラムも開発した。

一次審査通過者

しゃるる

OPQRコード

チーム土

微生物土電池

近藤千智

スキンケア商品を長期保存に適したものにするために

今田ひなの

小児入院患者向け自律移動型点滴スタンドの開発

TOMO CLASSROOM

TOMO CLASSROOM

FLORA HUNTERS AQUA

水を有効利用するミスト栽培システムの開発

Tokes

レシートスキャナー

橋本唯永

唯永橋本の滑らない話~タイヤの模様をバッシュに応用~

Team_Kobakiyo

Cook×Aeye

We are 物理部

笑門来福

ESTEM

新しい漢字ワークの発明とwebサービス

ICU高校数学雑誌プロジェクト

ICU高校数学雑誌プロジェクト

学生映像制作団体MYSTORY

学生目線の映像を世界に

新しい先端のリーダーズ

未来のWhite cane with Beacon

KAHR

全自動管理型ストCAR二号機

ラムネオウ

半自動型お掃除ロボット「トルトーリC」

NC

HPFD(help people from disaster)

WITH YOU

自立型駅案内ロボット(WITH YOU)の開発

回送1406

ボタン押すくん

村上 智絢

地域が支える再生エネルギーの未来~可燃ごみをSAFに~

北嶋 詢

EMOVE

人工衛星班

宇宙での太陽光発電における理想的なパネルの形状 〜SUNSHINE SATELLITE HATSUDEN〜

睡眠探検隊

運動と睡眠の関係

広住優羽

オンラインさみしくないもん(β版)

M U L V

MULV [ Multi Use Land Vehicle ]

こんの

楽しめないことがない日本の絵画展

ユナコイン

プラットMUJI

淺野雅博

異世代交流による技術・教養の伝承

チームセゾンカトレア402

部活のメンバーの練習状況をひとまとめに

具志恭馬、安次嶺琥太郎

ボランティアをアプリで身近な存在に

津川翔

しゅらしゅしゅしゅ -セーリング技術の見える化-

かずぽん

火星用ストリートビューモデルの作成

酵母班

酵母を活性化させる音楽とは

玉木花怜

ウクライナ避難者への心理的支援

全国科学部連合

全国科学部連合

高崎高校物理部_EnglishLens

EnglishLens~物理部員が小学校で英語の授業を⁉~

宇宙デブリ班

磁力によるスペースデブリの除去方法

IAE

ITを利用した効率的な学習方法の確立

発酵班

持続可能な宇宙食〜ISSでヨーグルトをつくる〜

日田高校工学班

南海トラフから身を守る〜水を以って地震を制す〜

小畑洲士

プロジェクト「クラゲアラート」~海水浴客をカツオノエボシの脅威から守る!~

Farture

「小さな生態系」が解決する日本の食問題

根岸奈那佳

高女教室プロジェクト

とおこ

沖縄本島の子ども食堂まとめアプリ

ゴミ”貰い”ロボット

ごみ”貰い”ロボット

清水孝一

車椅子安全装置

仙台三高 探究54班

砂浜におけるマイクロプラスチック分布の解明〜全国マッピングのネットワーク確立に向けて〜

イデア界の住人たち(仮)

たまご de チョーク

丹部花捺、福冨史織、御合夏音、藤本花奈

規格外野菜をアップサイクルしてコスメを作る

60C60

AIを使って高齢者見守りサービスを作る

内藤醍希

ベンゾフェノンは淡水藻類の生産量を半減させる

藤本歩花 林夏輝 船下遙久 濵田陽一 花岡芭奈

押しボタン式信号及び定周期式信号における危険横断者の比較

Eat for Life

「食べる」を「学ぶ」ー今大人に伝えたい!3つのアクションから考える食品ロス教育のありかたー

3D班

宇宙飛行士が満足する宇宙食を目指して ~3Dフードプリンターで選択肢を広げる~

いちご

Re-Food-Cycle -フードサイクルをデザインする-

安井昌望

盲導犬ロボット「あいドッグ」の研究と開発

lingomode

One, Two, Three, English! おうちでできる英会話ブック

コフレ

エシカルコスメ研究所

スポーツドリンク班

地産地消スポーツドリンクで熱中症を防ごう!

応募概要

賞

賞金:10万円

賞金:5万円

賞金:1万円

アイデア賞:1万円

日産財団賞:記念品

参加条件

2024年3月時点で中学1年生から高校3年生までを応募可能な年齢と致します。(高等専門学校や定時制高校に通われている場合は、2024年度3月時点で19才以下の方が応募可能な年齢となります。)

ご自身でご応募が出来ることが条件となります。保護者の同意を得てご応募をして下さい。

応募詳細は下記の応募フォームをご確認ください。

募集終了いたしました。

たくさんのご応募、ありがとうございました!

厳選なる審査後、HPにてお知らせいたします。

審査員

- 審査委員長

- 山崎 直子(元・JAXA宇宙飛行士)

2010年スペースシャトル「ディスカバリー号」に搭乗しSTS-131ミッションに従事。物資移送作業全体の取りまとめや、国際宇宙ステーション(ISS)のロボットアームの操作などを担当。長期滞在中の野口聡一宇宙飛行士と共に、日本人宇宙飛行士が初めて軌道上に2人同時滞在し、様々な共同作業を実施した。内閣府宇宙政策委員会委員・部会委員、一般社団法人Space Port Japan代表理事、公益財団法人日本宇宙少年団(YAC)理事長、女子美術大学客員教授、内閣府・STEM Girls Ambassador、環境問題解決のための「アースショット賞」評議員などを歴任する。

- 特別審査員

- 久村春芳(公益財団法人 日産財団 理事長)

日産自動車(株)総合研究所所長、フェロー等を歴任。 無段変速機の変速制御を中心に、登録特許88件。東京工業大学大学院機械工学専攻課程 修了、横浜国立大学大学院工学府システム統合工学専攻博士課程修了 (博士(工学))主な外部団体所属・社外活動として、自動車技術会フェロー、機械学会フェロー、東京工業大学学長アドバイザリーボードメンバー、GSA(Global Semiconductor Association)Advisor to BOD

- 実行委員長 兼 審査員

- 井上祐巳梨 (STEAM JAPAN 編集長)

日本最大のSTEAM教育専門メディア『STEAM JAPAN』編集長。地域・社会課題をクリエイティブで解決するイノベーションカンパニー株式会社Barbara Pool代表取締役/クリエイティブプロデューサー。一般社団法人STEAM JAPAN代表理事。

STEAM JAPAN AWARD

立ち上げの想い

まさに今、不測の時代と呼ばれるようになり「正解」がない時代となりました。

正解か不正解かで問題を問いていくのではなく、解のないものに立ち向かっていくその力そのものこそが、次世代にまさに求められていくことだと思います。

STEAM JAPANでは、そのような時代を切り拓く「自ら課題を設定し、アイデアをカタチにして解決していく」STEAM人材を表彰する取り組みを始めます。「自分が、変えていく。」そのくらいのパワーや想いを持つ若者を、全力で応援したいと思います。

STEAM JAPAN AWARD 実行委員長 井上祐巳梨

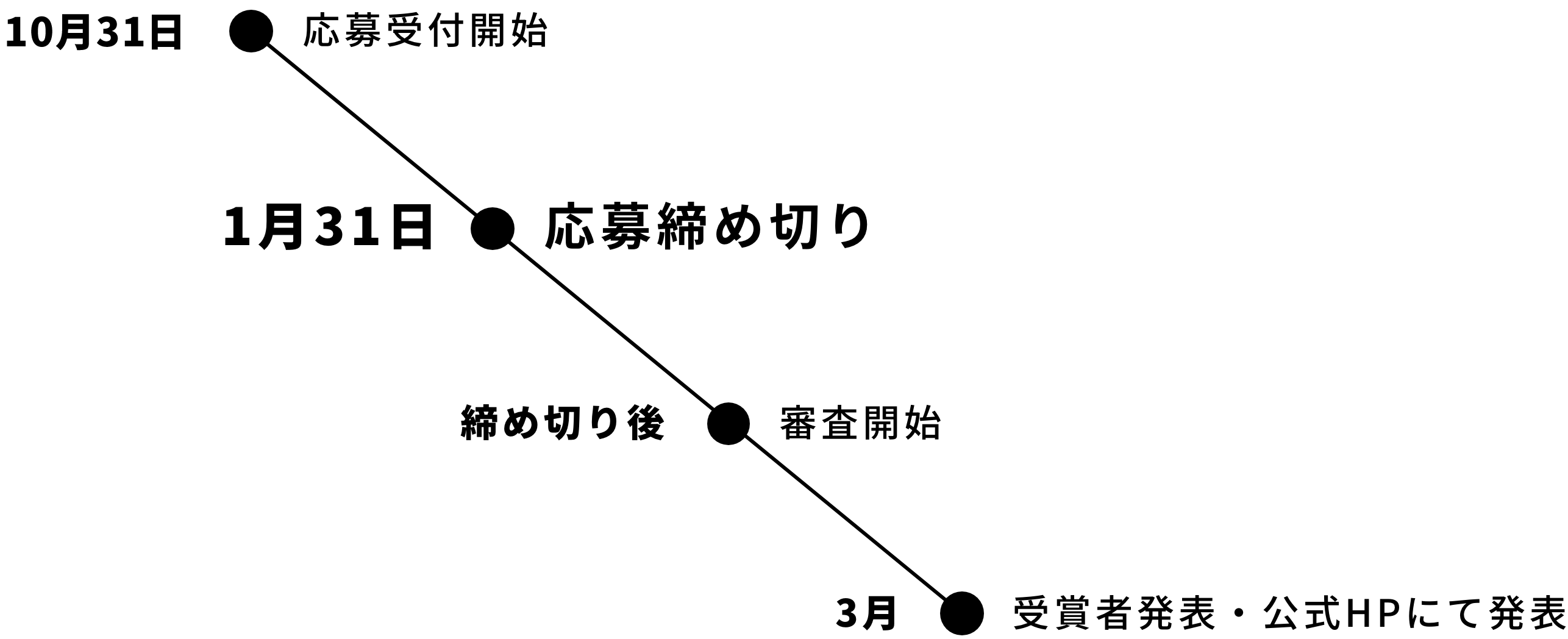

スケジュール

■応募期間:10月31日〜1月31日

■審査期間:締め切り後〜3月

■表彰:3月 公式HPにて受賞者発表

※応募・社会状況等によって、スケジュールは変更の可能性がございます。

※学校(団体)応募については、スケジュールが異なります。個別にお問い合わせください。

協賛

公益財団法人日産財団

https://www.nissan-zaidan.or.jp/

主催

STEAM JAPAN AWARD 実行委員会

https://steam-japan.com/

後援

山崎直子審査委員長より一言

深刻化する世界的な水不足という課題設定、節水につながるミスト栽培システム開発という課題解決、そして実際に複数の野菜で丁寧な対照実験を行い、いい条件を見つけていく検証が素晴らしいです。地上でも、将来的に月面でも、貢献していくことを期待しています!